どうも!

今やAPEX界隈で話題沸騰の「BLITZ2コントローラー」

特にそのソフトウェア設定の自由度の高さは、プロから一般プレイヤーまで幅広く支持されています。

でもその反面、

「設定項目が多すぎて意味がわからない…」

「YouTubeの設定をそのまま真似てるけどしっくりこない…」

という声も多いのが事実。

そこでこの記事では、前回の「デバッグ編」に続き、今回は「コンフィグ編」について解説していきたいと思います。

特にスティックのカーブ曲線設定は、自分自身の操作の“クセ”を理解していることで、よりプレースタイルに合った細かな調整が可能になります。

つまり、「自分に合った最適な操作感」を実現するために、カーブ曲線の仕組みは理解しておくことは必須です。

BLITZ2の設定に迷っている方は、まずこちらを読んでください。

「どの順番で設定すればいいか」が一発で整理できます。▼

PR:この記事には広告を含みます

BLITZ2設定:スティック曲線(Stick Response Curve)とは?

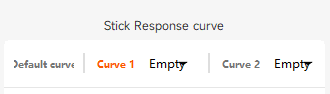

画像の「Curve 1」「Curve 2」は、BLITZ2コントローラーのスティックの『レスポンスカーブ(応答曲線)』をユーザーが自由にカスタマイズして保存できるプリセットのことです。

- Default Curve:あらかじめ設定されている標準のカーブ。

- Curve 1 / Curve 2:自分好みに編集・保存できるカーブスロット(未設定だと「Empty」表示)

これらのカーブは、画像の「▼」を押すことで特定のボタンに割り当て、ゲーム中に即座に切り替えることも可能です。

例えば:

- 移動中 → 高感度リニアカーブ

- 撃ち合い中 → 低感度クラシックカーブ

のように、状況によって切り替えるスタイルも可能です(筆者は未使用)。

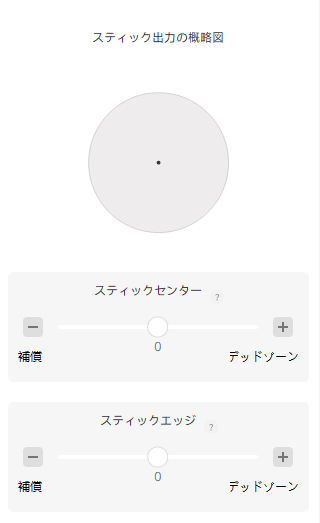

BLITZ2設定:デッドゾーン&アウターデッドゾーン

ここではAPEXでも馴染みのある「デッドゾーン」設定を改めて解説します。 数字感度派の人は、なんとなく設定していた項目かもしれません。この機会にしっかり理解して、自分に合った設定に調整してみてください。

ちなみに、筆者がBLITZ2を推す理由の一つがこのデッドゾーンの微調整ができること。

理由は”数字感度”を使用している人も細かく自分好みの設定が出来るから。

例えば、プロでも愛用者が多い「4-3リニア」設定。

エイム感度に関しては細かく詳細感度の方から設定を反映させられますが

腰撃ち感度に関して自分になかなか「4」の設定が合わない人もいると思います。

「4は速すぎるけど、3だと遅い…」

そんな時、このデッドゾーン設定や、後で説明するカーブ曲線をいじることで、その中間の感度感覚を作ることができます。

筆者もこのおかげで数字感度を“自分のクセ”にアジャストできて、感動しました。

デッドゾーンとは?2種類の意味を理解しよう

Joystick center(インナーデッドゾーン)

スティックの中心付近の「入力が無効になる範囲」。

これを大きくすると、少し倒したくらいでは反応しなくなるため、スティックドリフトの防止にはなりますが、繊細なエイムがやりづらくなります。

逆に数値を小さくすると、わずかなスティック操作でも反応してくれるため、細かな視点移動がしやすくなります。

Joystick circle(アウターデッドゾーン)

スティックを限界まで倒したとき、ゲーム内で最大入力として認識されるまでの幅を決めます。

- 数値が大きい:全力で倒しても100%入力にならず、やや鈍い動きに

- 数値が小さい:少し深く倒すだけですぐ最大入力になる

つまり、アウターデッドゾーンは移動や旋回の反応速度に関わってきます。

結論:感度調整よりもまず「デッドゾーン」を見直そう

感度をいくら調整しても「なんか合わない…」と感じている方は、

まずこのデッドゾーンの見直しから始めるのが近道です。

特に腰撃ち感度はAPEXに関して言うと移動からファイトにかけてかなり重要な部分です。

腰撃ち感度が安定していない人は近距離ファイトの安定性が欠ける事にも直結する

大きな問題な為、まずは”自分の操作のクセ”と”スティック状況”を見て最適な設定を導いてください。

BLITZ2設定:カーブ曲線

.png)

カーブ曲線もAPEXでいう”反応曲線”と本質的には同じ概念と解釈します。

BLITZ2の素晴らしい所は

APEXでは設定値を数字の足し算、引き算でしかありませんでしたが

BLITZ2では自分で”描く”ことが可能になるイメージになります。

より細かく詳細に自分のクセに対して対応した設定が可能になるという事です。

とはいえ、逆に難しくて設定が困るという方もいると思うので、筆者のクセに合わせて

作成したカーブ曲線を別の記事で紹介したいと思います。。

※あくまで個人の”クセ”を修正する設定なので万人に最適な設定ではありません

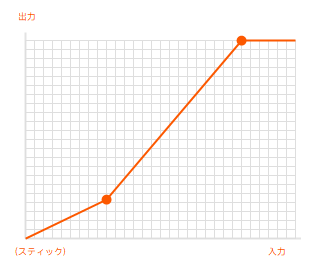

カーブ曲線=“入力に対する反応の仕方”を決めるグラフ

ざっくり言うと…

カーブ曲線とは、

スティックをどれだけ倒したときに、ゲーム内でどれだけ反応(視点が動く)するかを決める設定です。

-1.png)

カーブ曲線の横軸(→)

スティックの倒し具合(入力)

カーブ曲線の縦軸(↑)

ゲーム内の動きの速さ(出力)

そもそも「点」と「線」って何を意味してるの?

点:操作の“節目”を示す

- 「スティックをどれくらい倒したら(横軸)」

- 「ゲーム内でどれくらい視点が動くか(縦軸)」

を 数値として決める基準点です。

例:

(30, 20)→ スティックを30%倒したとき、視点は20%しか動かない(80, 100)→ スティックを80%倒したとき、視点は一気に100%動く

線:その“間”の動きを決める

- 複数の点を結ぶことで、「その間の入力」がどんな動き方をするかが決まる

- つまり線は、**操作の“滑らかさ”や“加速感”**を左右します

線がゆるやかな場合は倒した分だけ、ゆっくりと視点が動き重たい操作感や安定したエイムにつながります。

線が急(鋭角)ば場合は少し倒すだけで一気に視点が動き、敏感な操作感、キビキビした反応になります。

→咄嗟の振り向きやクイックエイムに強い

【結論】カーブを理解すれば、感度迷子から抜け出せる

カーブ曲線は、単なる“エイムのクセ”ではなく、自分の操作感そのものを作る“土台”です。

- 精密な操作をしたいなら:緩やかなカーブ

- 素早い動きを重視したいなら:急なカーブ

- 両方のバランス型なら:リニア

BLITZ2なら、これらを自分で点を打って設計できる。 「リニアとクラシックの中間が欲しい」と思ったことがある人にこそ、ベストな機能です。

これこそがBLITZ2の大きな強みであり、

APEXにおいて自分にピッタリのエイム感を作り出す最大の武器になります。

筆者も詳細感度派から数字感度へ移行したクチですが、BLITZ2のおかげで「カスタマイズの楽しさ」がまた戻ってきました。

デッドゾーンとカーブ曲線は、エイム・操作感を決める“土台”です。

「真似」ではなく、「自分のクセを活かす」設定に出会えたときの快感を、ぜひ皆さんにも味わってほしいと思います!

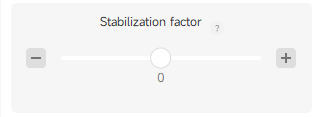

BLITZ2設定:安定化係数(Stabilization factor)

安定化係数 は、BLITZ2のスティック入力において、入力時の微細なブレや揺れを軽減し、スティック操作を安定させるための補正機能です。

いわゆる一種の「手ブレ補正」みたいなもので

簡単に言えば、

- 数値を上げるほど:「スティックの細かな動きが滑らかでゆったりとした反応」になる

- 数値を下げるほど:「スティックの細かな入力がダイレクトにゲームに反映」されます。

| 安定化係数 | ゲーム内での反映(APEX) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 高め(例:5〜10) | 微小入力が抑制され、ゆったりとした視点移動になる | エイムが安定する遠距離の精密射撃に◎ | 初動の反応が鈍くなる近距離で咄嗟の動きが苦手に |

| 中間(例:2〜4) | 適度な補正がかかり、バランス型の安定感が得られる | 中距離でのエイムが安定初心者〜中級者向け | 細かい調整に若干のもたつきを感じる可能性も |

| 低め(例:0〜1) | 入力がそのまま反映される(ほぼダイレクト) | 素早い視点移動が可能近距離・中距離の戦闘に◎ | 細かな操作ミスがそのまま反映されやすい |

APEXでの具体的な影響

✅ 数値を上げるメリット(高め:5〜10)

- 遠距離での追いエイムやリコイル制御が安定します。

- 手が震える人、スティック操作が荒くなりやすい人には効果的。

- スナイパーや中距離アサルトライフルを主力に使うプレイヤー向け。

❌ 数値を上げるデメリット(高め:5〜10)

- 近距離での咄嗟の反応が遅れるため、インファイト(至近距離戦闘)では不利になる。

- 視点の動きが鈍く感じられ、180度ターンなどの急な操作が難しくなる。

結論:おすすめの設定方法(APEX向け)

- バランス型おすすめ設定:0~1

- ここから徐々に上下調整し、自分のプレイスタイルに合ったポイントを見つけていくのが理想です。

個人的に色々試してみた結果、数値変更して如実に変化を感じずらい項目でもありましたが

基本的には「0」の運用がベストかなというのが現状です。

🔗【関連】BLITZ2の安定化係数を徹底解説(Apex向け最強設定)

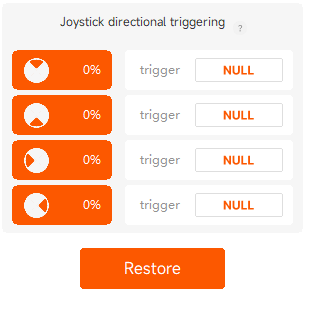

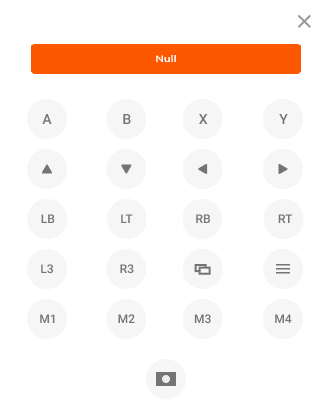

BLITZ2設定:Joystick directional triggering

「Joystick directional triggering」は、BLITZ2コントローラーのスティックを特定の方向に倒すことで、あらかじめ設定したボタン入力を自動的に発動させる機能です。

画面左側に表示されている円グラフのようなアイコンの横にある「0%」という数値は、スティックをその方向にどれだけ倒すとトリガーが発動するか(しきい値)を示しており、自由に調整可能です。

「trigger NULL」と表示されている箇所は、現在ボタンが割り当てられていない状態を意味し、ここをクリックすると、ボタンマッピング画面が表示され、任意のボタン(A、B、X、M1〜M4など)を割り当てることができます。

具体的な使用例

- スティックを右方向に30%以上倒したら「Aボタン」を自動入力

- 左方向に50%以上倒したら「背面ボタンM1」を発動

このように、スティック操作だけで特定のボタン入力を代行させることが可能です。

起動条件などの仕様自体は正確で、機能としてはしっかりしていると思いますが、APEXにおいては活用シーンが限定的で、必要性は低いと感じています。

特にスティックを大きく倒す=移動中であることが多く、誤発動のリスクも考慮する必要があります。

そのため、筆者自身はこの機能を使用していません。

BLITZ2設定:Rectangular

RectangularはBLITZ2のスティック操作時の可動域(スティックの動きが反映される範囲)の形状を円形から長方形に変更するオプションです。

一般的なゲームコントローラーでは、スティックの入力範囲(スティックを倒したときにゲーム側が感知する範囲)は円形になっています。

しかし、「Rectangular」をオンにすると、その入力判定が長方形(矩形)に変化します。

この結果、特に斜め方向へのスティック入力が強調されやすくなり、入力の最大値がより大きく認識されるようになるかも?

APEXにおける使用時の影響

Rectangularをオンにすると、特に斜め方向のスティック入力が強化され、斜め方向への移動や視点移動の感覚が変化します。

- スティックを右上、左下など斜め方向へ倒した際、より強い入力が入りやすくなります。

- 結果として、エイムの調整(特に細かな斜め方向のエイムやリコイル制御)に変化が生じ、慣れるまで少し違和感を覚える可能性があります。

- スティック入力が直線的になり、特に水平方向や垂直方向の感覚と斜め方向の入力の感覚が均一化されるため、感覚的なエイムよりも、直線的で機械的なエイムを求めるプレイヤーに向いています。

【オンにするメリット】

- 斜め方向への入力がスムーズかつ正確になり、斜め移動や視点操作の「死角」が減る

- 細かなコントロールがしやすくなるため、特に視点を正確に動かしたいプレイヤーに向いている

- 一定の方向に入力を保つ操作(リコイル抑制など)がやりやすくなる可能性も

【オンにするデメリット】

- 斜め方向の感度が大きくなるため、慣れるまではエイムや移動に違和感を覚えることがある

- 場合によっては、ゲーム内の視点感度やスティック感度を再調整する必要が出てくる

結論・おすすめの使い方

- 通常の円形入力に慣れている場合は、無理にオンにする必要はありません。

- より細かな制御を求めたり、特殊な感覚のエイムを試したい場合は、一度オンにして試し、違和感が少なければ使い続けると良いでしょう。

APEXのような繊細なエイムコントロールが必要なゲームでは、Rectangularを使う場合は慎重に検討し、設定後は必ずトレーニングモードで十分に慣らしてから実戦で使うことをおすすめします。

まとめ:あなたにとっての「最適」は、自分で見つけられる

BLITZ2は「ただの高性能コントローラー」ではなく、“自分仕様にカスタマイズできる設計プラットフォーム”です。

- エイムの安定感を上げたい人

- 素早い振り向きが欲しい人

- 数字感度でも詳細感度のように細かく調整したい人

どんなプレイヤーにも、自分にしか出せない操作感=最適解があります。

それを探す手段が「スティック設定」であり、BLITZ2の最大の魅力です。

設定は“真似”から入っても構いません。でも最終的には、“自分のクセに合った操作感”を見つけてカスタマイズしていく過程そのものが、上達と快適さへの近道になります。

設定方法や意味が理解できると途端にカスタマイズが楽しくなるので

慣れてきたら記事を見ながら”自分専用設定”を探してみてください。

▶その他BLITZ2関連の記事はこちらから

コメントを残す